肺がんとは

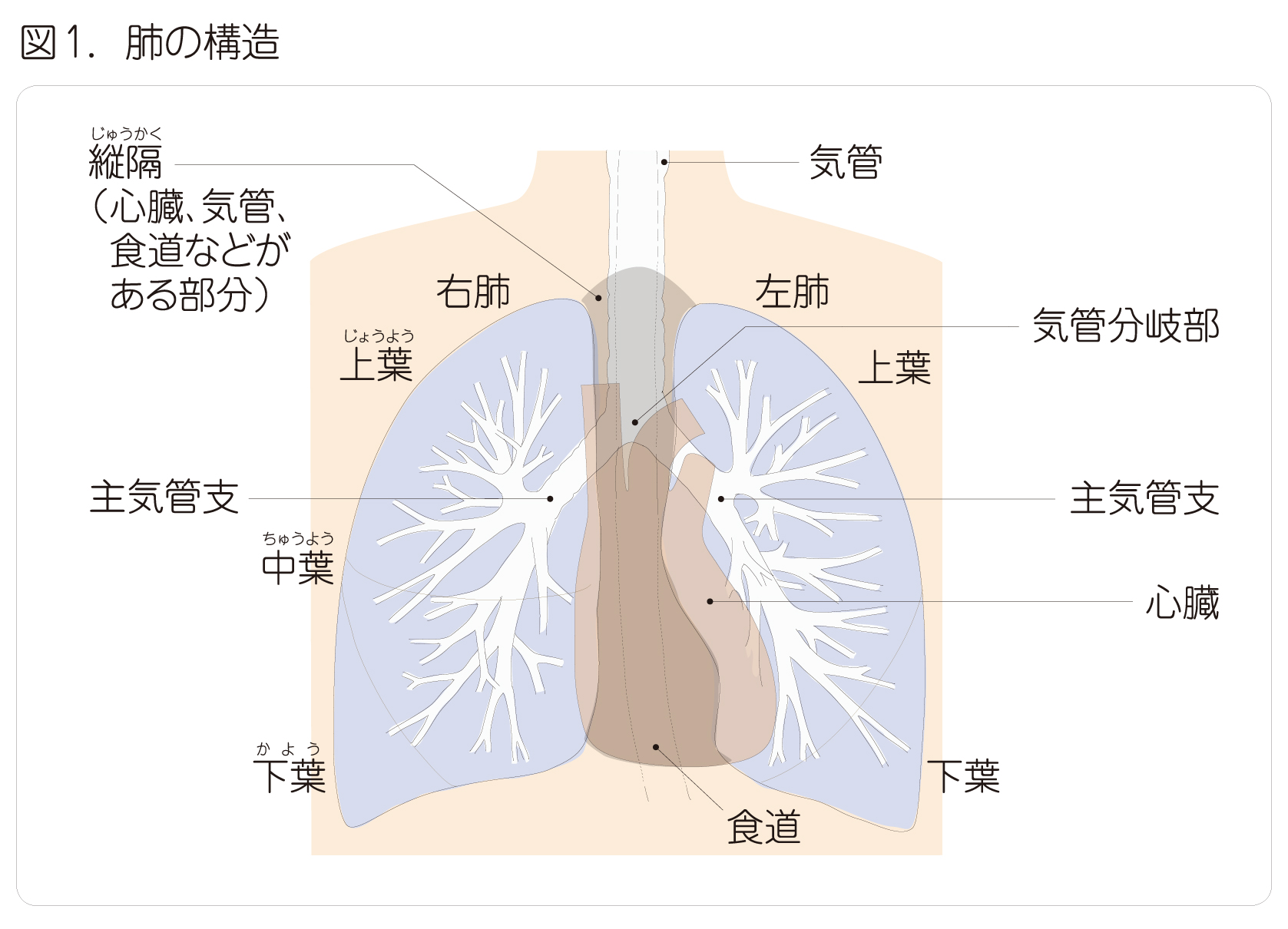

肺は胸の大部分を占める臓器で左右に1つずつあり、右肺は上葉・中葉・下葉の3つに、左肺は上葉と下葉の2つに分かれています。肺の中では気管支が木の枝のように広がり、その先には肺胞があります。

肺は体の中に酸素を取り入れ、二酸化炭素を排出する重要な役割を担っています。呼吸により酸素は肺胞に送られ、血液中に取り入れられます。また、血液中の二酸化炭素は肺胞に排出され、呼吸により吐き出されます。

肺がんとは、気管支や肺胞の細胞が何らかの原因でがん化したものです。

肺がんは早期ではほぼ無症状です。病状の進行とともに、咳、痰、血痰、発熱、呼吸困難、胸痛などの呼吸器症状があらわれます。しかし、これらは必ずしも肺がんに特有のものではないため、風邪など他の呼吸器疾患と区別がつかないこともあります。複数の症状がみられたり、長引いたりして気になった場合は早めに医療機関を受診することが大切です。

肺がんと新たに診断される人数は、1年間に10万人あたり88.7人です。年齢別では40歳代後半から増加し始め、高齢になるほど高くなります。男女別では、男性は女性の2倍以上になっています。

肺がんは喫煙との関連が非常に大きいがんです。研究によると、たばこを吸わない人に比べて、吸う人が肺がんになるリスクは男性で4.4倍、女性で2.8倍と高くなります。また、たばこを吸わない人でも、周囲に流れるたばこの煙を吸うこと(受動喫煙)により発症する危険性が高まることもわかっています。

喫煙以外では、慢性閉塞性肺疾患(Chronic ObstructivePulmonary Disease:COPD)、職業的曝露(アスベスト、ラドン、ヒ素、クロロメチルエーテル、クロム酸、ニッケルなどの有害化学物質にさらされている)、大気汚染(特に粒径2.5ミクロン以下の微小浮遊粒子[PM2.5]が浮遊している)、肺がんの既往歴や家族歴、年齢などが発症する危険性を高めると考えられています。

肺がんの検査

肺がんが疑われるときはまず胸部のX線検査、CT検査、喀痰細胞診などを行い、病変の有無や場所を調べます。その後、確定診断のためには必要に応じて、肺がんが疑われる部位から細胞や組織を採取して病理検査を行います。薬物療法を行う可能性がある場合は、薬剤による効果を予測するためにバイオマーカー検査も行います。また、がんの広がりや別の臓器への転移の有無を調べるために、CT検査などの画像検査を行います。

胸部X線検査

肺にがんを疑う影があるかを調べます。簡便で広く普及した検査であり、集団検診で用いられています。

胸部CT検査

体の断面を描いたり、得られた写真から立体構成を描いたりすることが可能で、がんの大きさ、性質、周囲の臓器への広がりなど、胸部X線検査よりも多くの情報が得られます。

喀痰細胞診

痰の中にがん細胞がないかを調べます。

確定診断のための病理検査

気管支鏡などの内視鏡を用いて気管支内を観察し、組織を採取して調べます。気管支鏡検査が難しい場合には、皮膚の上から細い針を肺に刺して組織を採取したり、手術で組織を採取したりすることもあります。また、胸に水がたまっている場合は、皮膚の上から細い針を刺して胸水を採取し、胸水の中にがん細胞がないかを調べます。

バイオマーカー検査

薬物療法を行う場合に、採取した組織を用いて、治療による効果を予測するための検査を行います。組織分類が非小細胞肺がんの非扁平上皮がん(腺がん、大細胞がん)の場合、EGFR(上皮成長因子受容体)遺伝子変異などの、がん細胞の増殖に関わる遺伝子の有無を調べることにより、分子標的薬の使用を検討します。また、がん細胞上に発現したPD-L1と呼ばれる物質の有無により、免疫チェックポイント阻害剤の使用を検討します。

肺がんの広がりを調べる検査

リンパ節や遠隔臓器への広がりを調べるために、必要に応じてCT検査、MRI検査、超音波(エコー)検査、骨シンチグラフィ、PET-CT検査などの画像検査を行います。

肺がんの病期

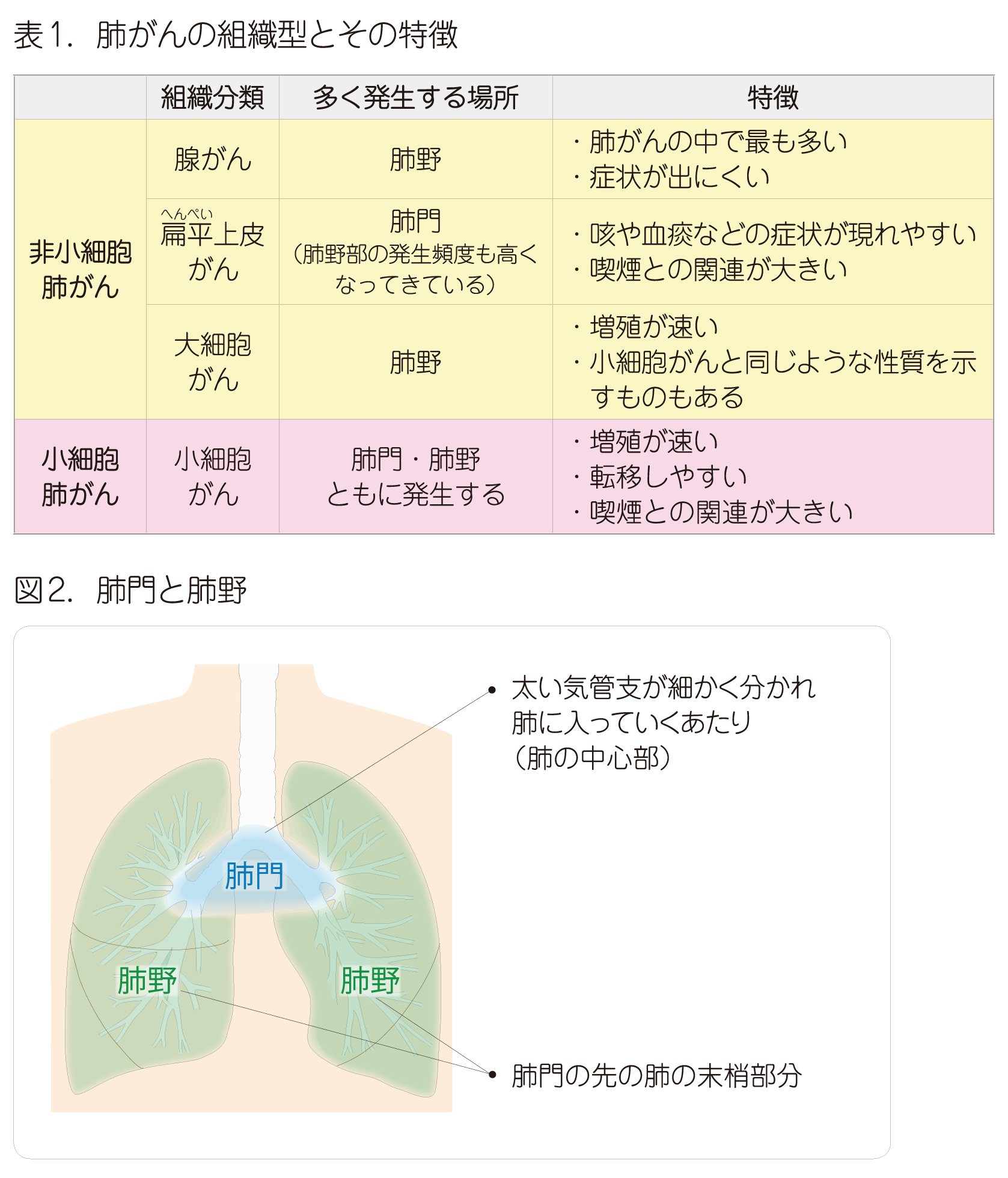

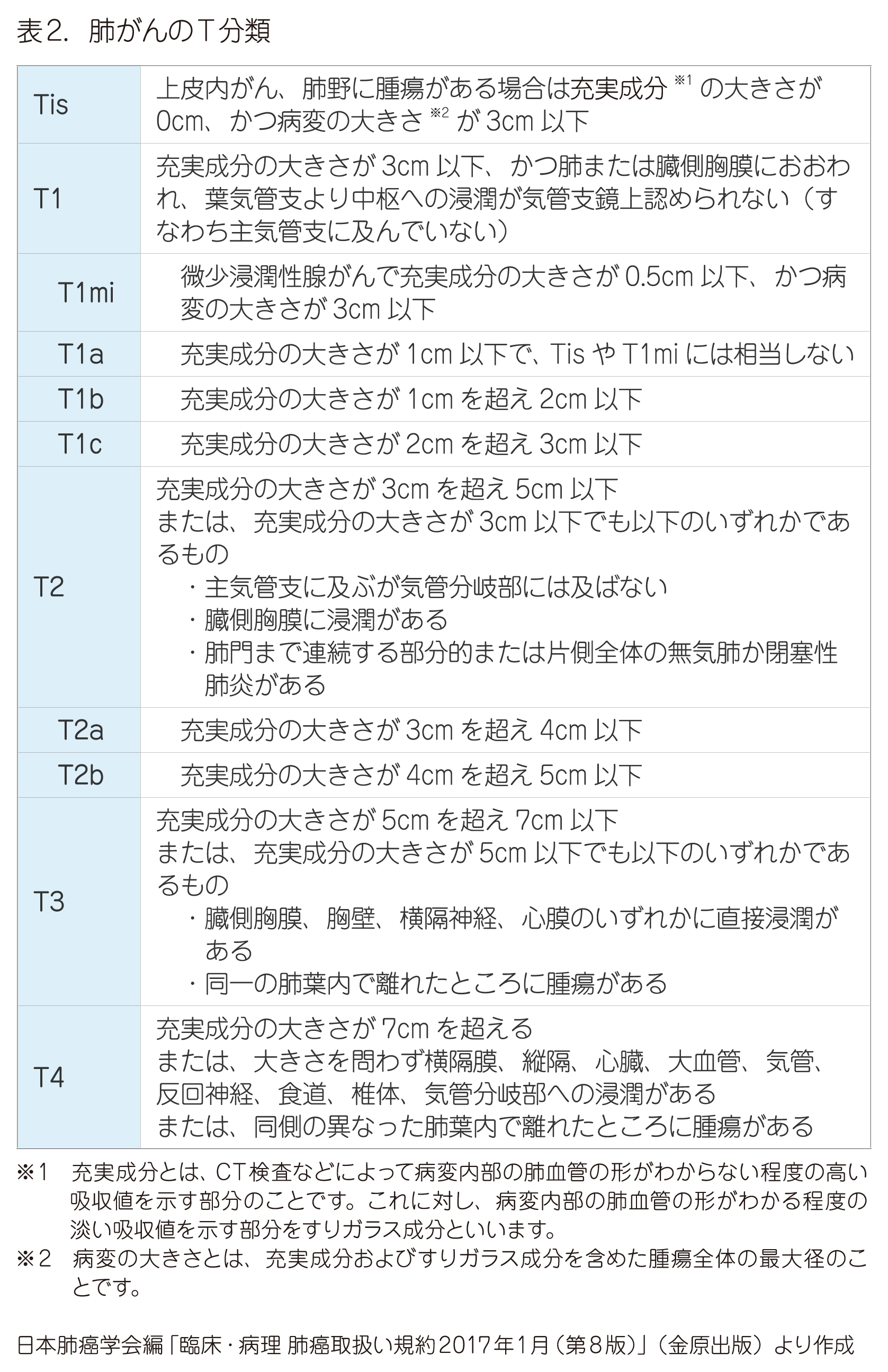

治療方法は、がんの進行の程度や体の状態などから検討します。がんの進行の程度は、「病期(ステージ)」として分類します。肺がんの場合、以下の3つの要素によって病期が決められています。

- T(原発腫瘍:primary Tumor)原発巣の大きさや周囲の組織との関係

- N(所属リンパ節:regional lymph Nodes)胸部のリンパ節転移の程度

- M(遠隔転移:distant Metastasis)原発巣以外の肺転移や胸水、その他の臓器への遠隔転移の有無

これらのT、N、M因子による病期の分類方法をTNM分類といいます。

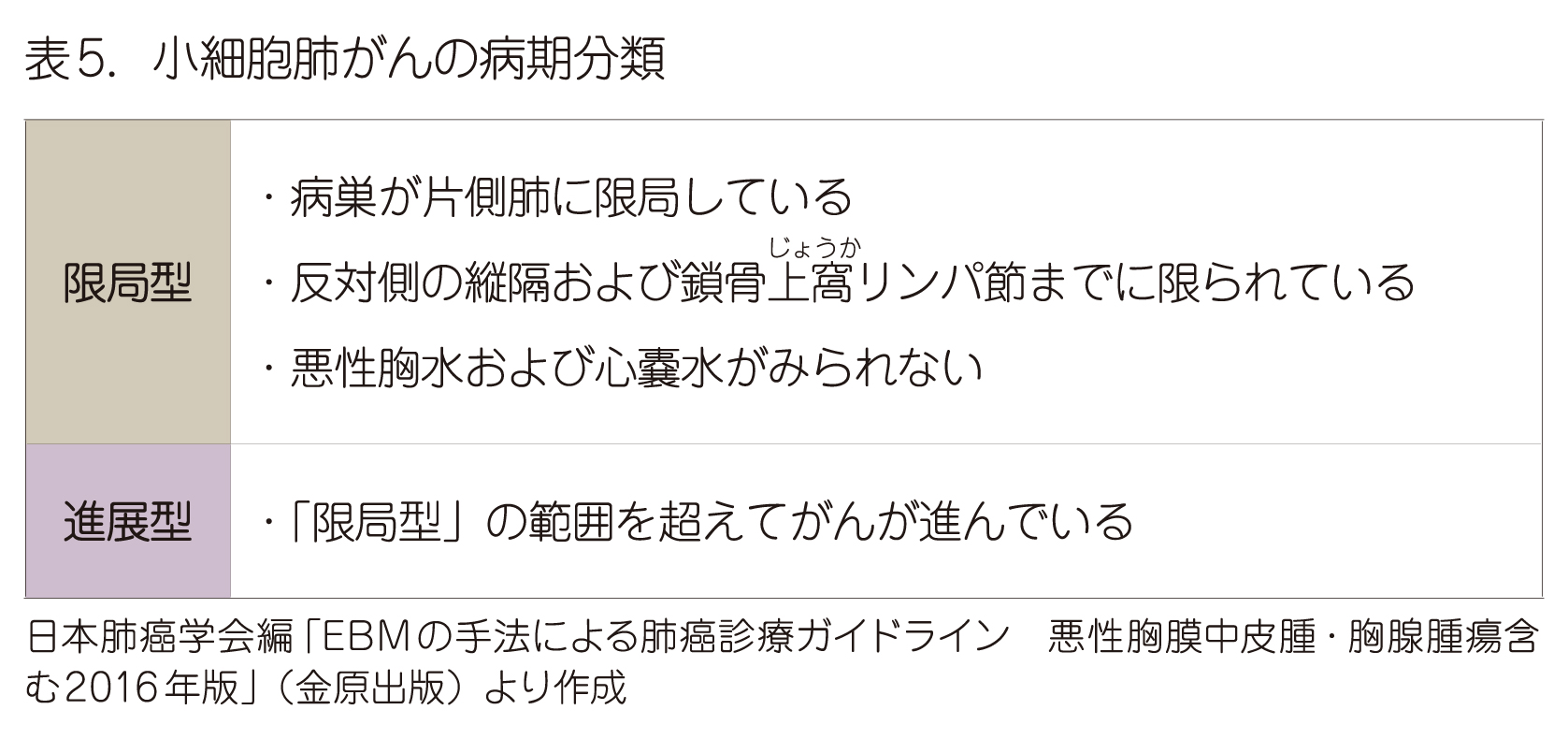

小細胞肺がんでは、上述の病期分類のほかに「限局型」と「進展型」による分類も用いて、治療法を決めていきます。

肺がんの治療

治療法は、標準治療に基づいて、体の状態や年齢、患者さんの希望なども含め検討し、担当医とともに決めていきます。

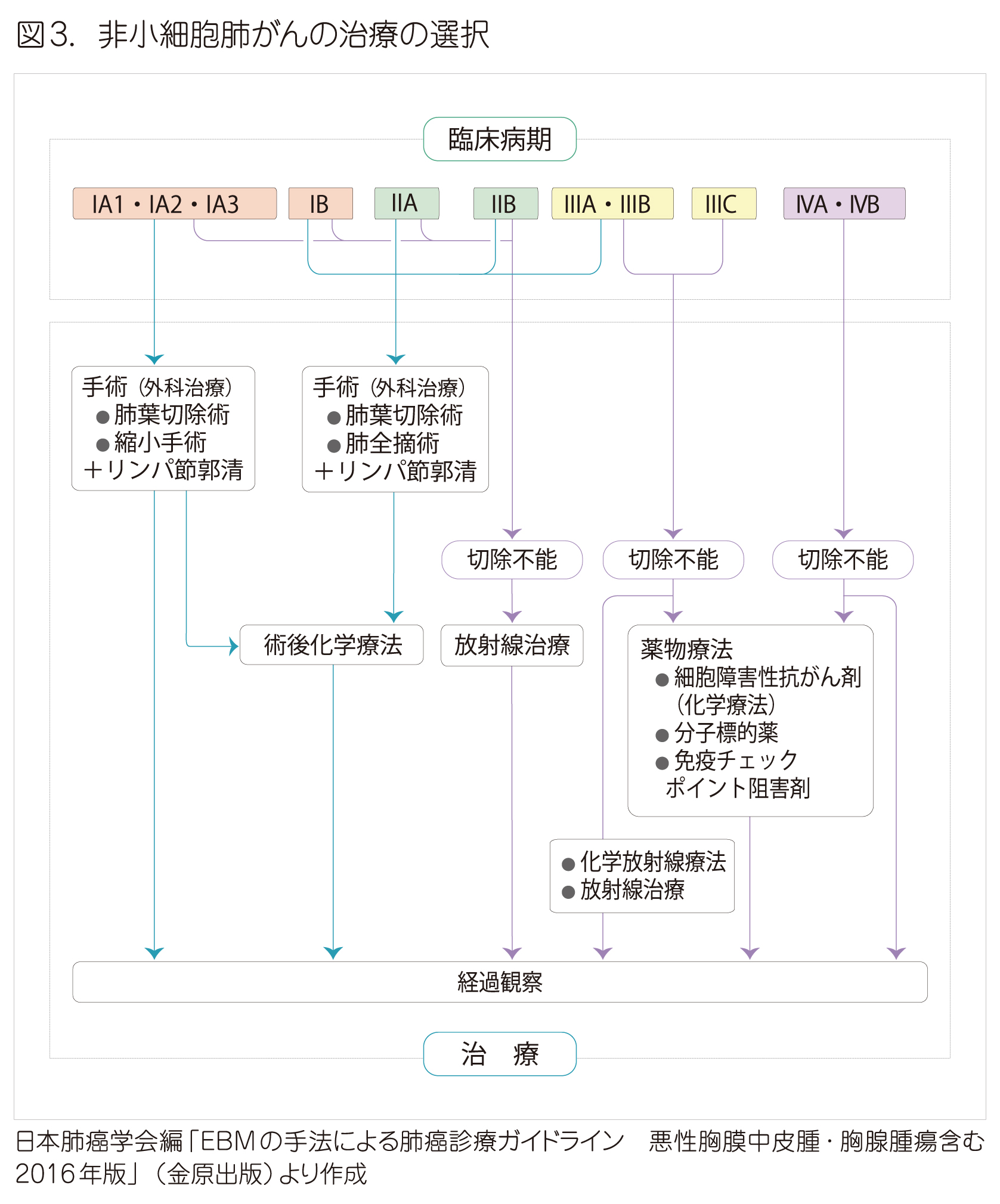

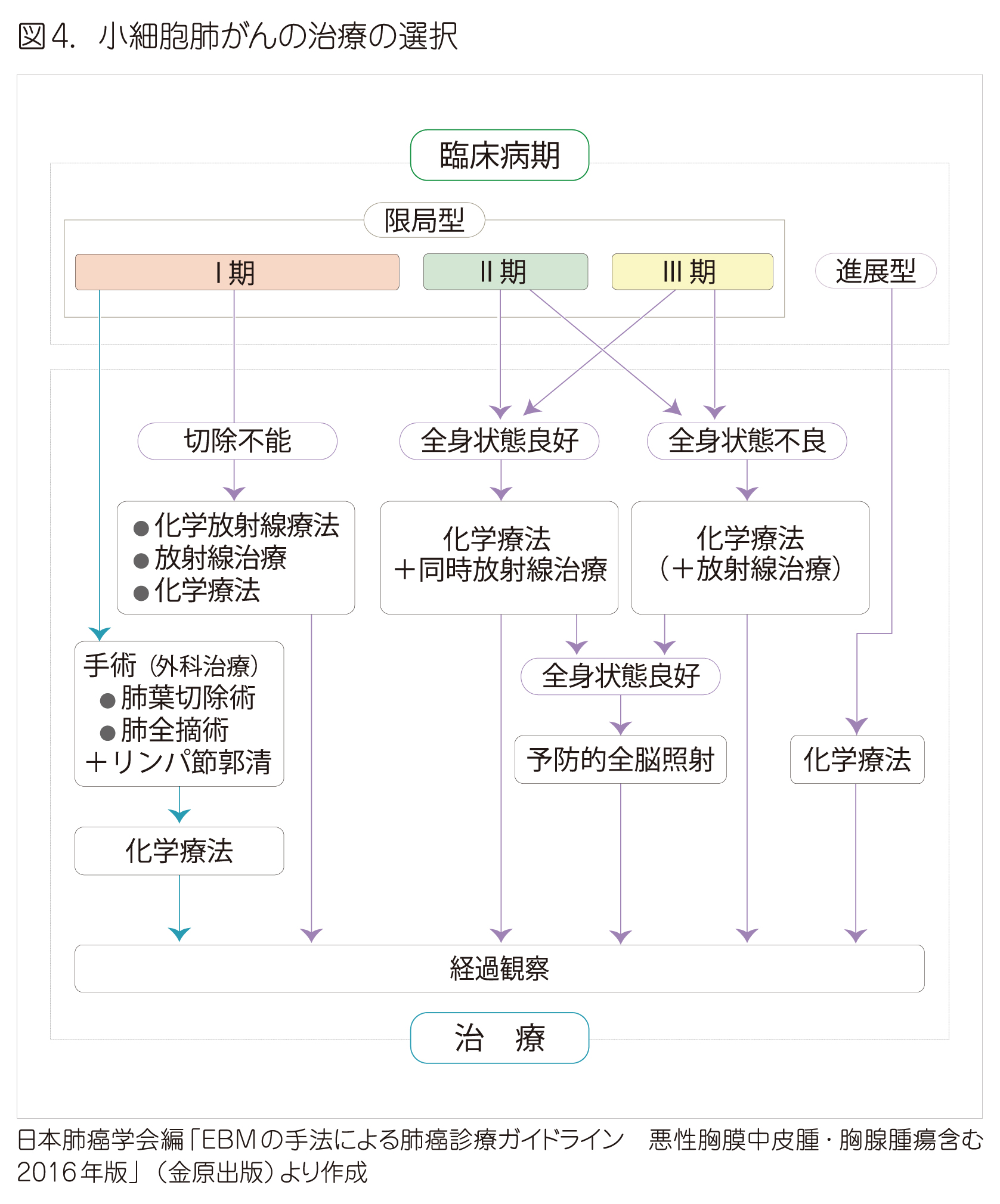

非小細胞肺がんの中心となる治療は手術です。病期によっては再発予防のため、手術後の化学療法が勧められています。また、全身状態、年齢、合併する他の病気などにより、手術が難しいと判断した場合は放射線治療を行います。さらに進行した状態では、薬物療法を中心に行います。小細胞肺がんは手術が可能な早期に発見されることは少なく、中心となる治療は化学療法です。放射線治療を併用することもあります。

図3、図4に臨床病期と大まかな治療の流れを示しました。担当医と治療方針について話し合う参考にしてください。

手術(外科治療)

手術ができるかどうかについては、手術前の全身状態(特に呼吸機能)が大きく影響します。手術後を順調に乗り切るためには、十分な禁煙期間(1カ月以上)を設けることが大切です。

非小細胞肺がんの標準的な治療法は手術です。病期がI期、II期、またIIIA期の一部の場合は手術が可能になります。小細胞肺がんの場合は限局型のI期で手術を行うことがあります。

これまで、胸部の皮膚を15 ~ 20cmほど切開して、肋骨の間を開いて行う開胸手術が一般的でしたが、近年は、10cm以下の切開で、体の負担がより少ない開胸手術が行われるようになっています。

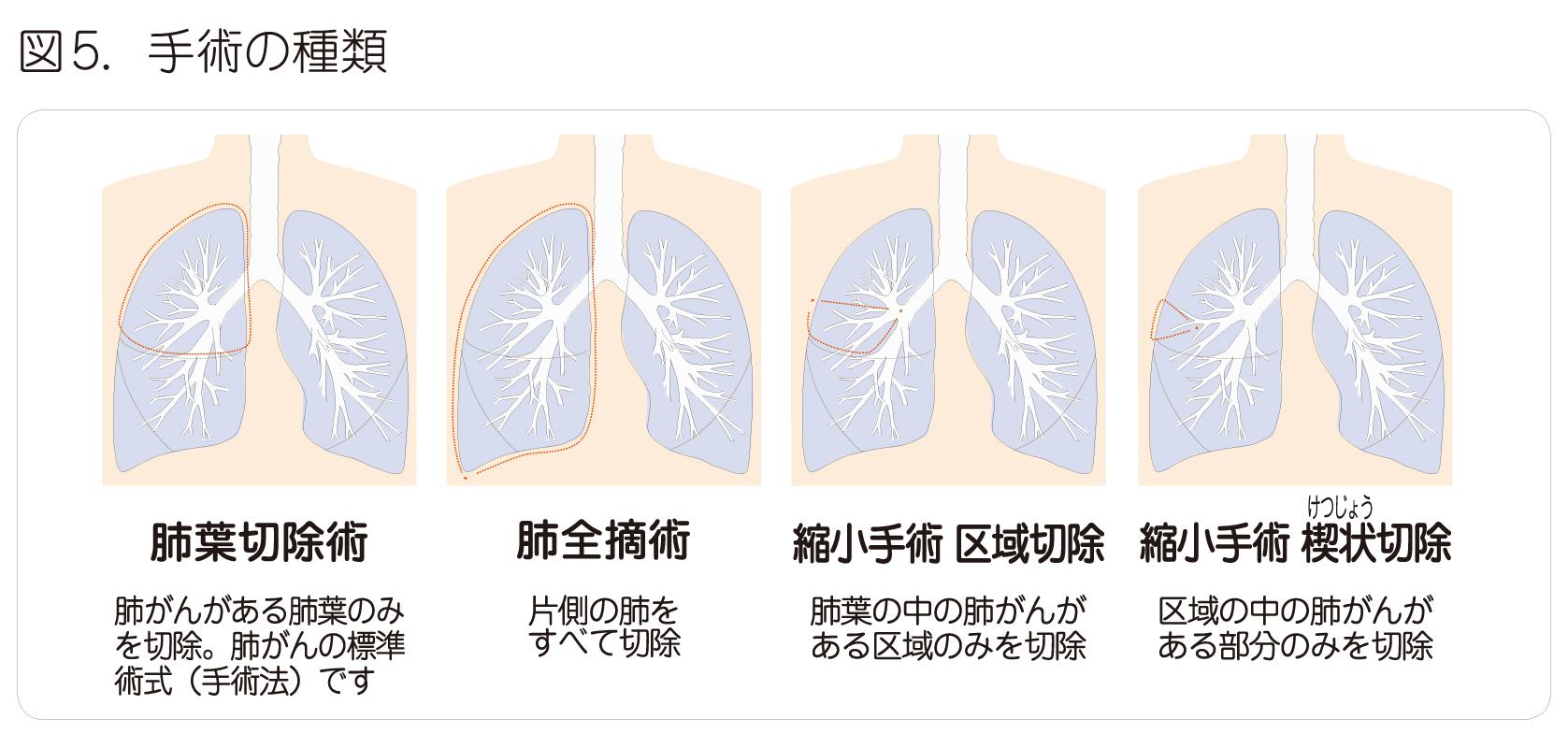

手術においては、肺の切除をどの程度の範囲で行うかが重要になります。標準術式(手術法)は肺葉ごと切除する肺葉切除術です。それ以外では、がんの広がりによっては片側の肺をすべて切除する肺全摘術や、腫瘍の大きさ、性質や状態によっては、肺葉の一部を切除する縮小手術を行うこともあります。

肺を切除するのと同時に、周囲のリンパ節を一緒に摘出するリンパ節郭清も行います。

手術後には、痰が一時的に増えることがあります。また手術後の痛みにより痰が出しにくくなるため、肺炎を起こしやすくなります。手術後は痰をしっかり出すことが特に重要です。手術後の痛みをうまくコントロールして、体をよく動かしましょう。

手術後の痛みの対処法

開胸手術の場合、主に背中側の肩甲骨の下あたりに創(きず)ができます。創自体の痛みのほかに、肋骨に沿った痛みや、前胸部に痛みが出るなど、創部周囲に痛みが広がることもあります。「鉄板が背中に入っているような感じや重い感じがする」と表現する人もいます。痛みは我慢しないで、積極的にに伝えましょう。痛み止めの薬を変えたり、増やしたり、痛みや状態に応じた処置を受けることができます。

痰をうまく出すための対処法

手術後には、肺を切除した部位からの軽度の出血、気道からの分泌物の増加、麻酔の影響などによって、いつもより多めの痰が出ることがあります。特にたばこを長年吸ってきた人は、大量の痰が出ることがあります。痰をうまく出せずにいると肺炎の危険性が高まりますので、意識的に痰を出すように努めましょう。痰の出し方については、手術前に看護師から指導を受けます。上体を起こし、水分を補給し、痛み止めの薬を使用してしっかり咳をして痰を出しましょう。気管支を広げる薬を吸入することもあります。

放射線治療

高エネルギーのX線を体の外から照射してがん細胞を死滅させる治療です。

治癒を目的に行う「根治的放射線治療」と、骨や脳などへの転移によって起こる症状を緩和する目的で行う「緩和的放射線治療」があります。小細胞肺がんで限局型の場合は、脳への転移を予防するために、脳全体に放射線を照射する「予防的全脳照射」を行うこともあります。

根治的放射線治療が適するのは、非小細胞肺がんでは、I期やII期で手術が難しい場合と、III期で化学療法と放射線治療を併用する化学放射線療法が難しい場合です。小細胞肺がんでは限局型が放射線治療の対象となります。

副作用は主に放射線が照射された部位に起こります。皮膚や粘膜は細胞分裂が盛んなため、放射線の影響を受けやすく炎症を起こします。かゆみが出る、赤くなる、皮がむけるなどの皮膚炎の症状が強い場合は軟膏で治療します。食道炎を起こした場合は、固形物の通りが悪くなり、胸やけや痛みを伴うこともありますが、症状が強いときには粘膜保護剤や痛み止めを服用します。肺に炎症が起こり、咳や痰の増加、発熱、息切れなどの症状が出る放射線肺臓炎を起こした場合は、副腎皮質ステロイド剤などの治療を行いますが、炎症が強く出た場合は、長い間咳や息切れが続くことがあります。

薬物療法

薬剤を点滴あるいは内服で投与し、血液の流れで全身にめぐらせ、全身に広がったがん細胞に作用させます。

細胞障害性抗がん剤(化学療法)

細胞障害性抗がん剤は、細胞増殖を制御しているDNAに作用したり、がん細胞の分裂を阻害したりすることで、がん細胞の増殖を抑える薬です。

非小細胞肺がんの化学療法は、手術と組み合わせて行われる「術後化学療法」と、手術による治癒が難しい状況で行われる「緩和的化学療法」があります。緩和的化学療法は、肺がんを完全に治すことが難しい場合でも進行を抑え、延命や症状を軽減することを目的として行います。小細胞肺がんは、化学療法が治療の中心になります。

使用する細胞障害性抗がん剤の種類によって副作用は異なり、その程度も個人差があります。新陳代謝の盛んな細胞が影響を受けやすく、脱毛、口内炎、下痢が起こったり、白血球や血小板の数が少なくなる骨髄抑制などが起こったりします。その他、全身のだるさ、吐き気、手足のしびれや感覚の低下、筋肉痛や関節痛、皮膚や爪の変化、肝臓の機能異常などが出ることもあります。

分子標的薬

分子標的薬は、がんの増殖に関わっている分子を標的にしてその働きを阻害する薬です。切除不能な進行・再発の非小細胞肺がんの非扁平上皮がん(腺がん、大細胞がん)の治療として使用します。

がんの増殖に関わるEGFR(上皮成長因子受容体)遺伝子変異、ALK(未分化リンパ腫キナーゼ)融合遺伝子の有無、ROS1融合遺伝子の有無を調べて、使用する薬剤を検討します。分子標的薬による副作用では、皮膚や爪の変化、下痢、高血圧、出血、タンパク尿、倦怠感などが起こることがあります。多くの場合では軽度ですが、まれに、間質性肺炎などの危険性の高い副作用があらわれることがあります。

免疫チェックポイント阻害剤

私たちの体に備わっている免疫の機能には、発生したがん細胞を異物として排除する働きがあります。しかし、がん細胞はその免疫にブレーキをかけ、排除されないようにすることがあります。免疫チェックポイント阻害剤は、がん細胞が免疫にブレーキをかける場所(免疫チェックポイント)で、ブレーキをかけられないように阻害する薬です。切除不能な進行・再発の非小細胞肺がんの治療として使用します。

現在、免疫チェックポイント阻害剤の使用が認められているのは、特定のがんの種類や病態に対して治療効果が証明された用法・用量に限られています。また、間質性肺炎、甲状腺機能異常、劇症I型糖尿病、自己免疫性腸炎、重症筋無力症などの重篤な副作用が一部の患者さんでみられることが知られており、死亡例の報告もあります。そのため、免疫チェックポイント阻害剤による治療は、定められた施設要件(投与を受けても安全である、十分な対応が可能な施設)、医師要件(処方されても安心できる、十分な知識・経験を有する医師)を満たす専門医療機関で、適切な方法で受けることが必須となります。

転移・再発

転移とは、がん細胞がリンパ液や血液の流れなどに乗って別の臓器に移動し、そこで成長することをいいます。また、再発とは、治療の効果によりがんがなくなったあと、再びがんが出現することをいいます。

一般的に、転移した肺がんは、すべてを手術で取りきることが難しいため、薬物療法を中心に治療を行いますが、場所や症状などによって放射線治療を行う場合もあります。これらの治療ができない場合にも症状を和らげる治療を行い、痛みや苦痛を緩和しながら日常生活が送れるようにします。肺がんが転移しやすい場所は、リンパ節、脳、肝臓、副腎、骨です。

骨転移の治療

薬物療法を中心として、放射線治療を併用することもあります。薬物療法では、痛み止めや骨転移による骨折を予防するために、骨粗しょう症の治療薬を服用します。放射線治療は、痛みの緩和や、骨折の危険性が高い場合、麻痺などの神経症状の出現の可能性がある場合などに行います。

脳転移の治療

放射線治療により症状緩和の効果が期待できます。脳全体に放射線を照射する「全脳照射」と、転移がある部分にのみ放射線を照射する「定位放射線治療」があります。どちらの治療を行うかは、病状や転移の状態・個数・大きさなどによって検討します。

経過観察

治療後の経過観察は5年間を目安とし、定期的な検査により再発がないか確認します。

受診と検査の間隔は、肺がんの性質や進行度、治療の内容と効果、追加治療の有無、体調の回復や後遺症の程度などによって異なります。治療を引き続き行う場合は、治療の予定に応じて通院します。治療を引き続き行わない場合でも、始めは1カ月から3カ月ごと、病状が安定してきたら6カ月から1年ごとに定期的に受診します。もし、気になる症状がある場合には、定期的な受診を待たずに受診しましょう。

受診時は体調についての問診や診察、検査を行います。検査としては、血液検査、尿検査、胸部X線検査などを行い、必要に応じてCT検査、MRI検査、PET-CT検査、骨シンチグラフィを行います。

出典:国立がん研究センター