甲状腺がんとは

甲状腺の一部に腫瘍ができるもの(結節性甲状腺腫)のうち、悪性の腫瘍を甲状腺がんといいます。

甲状腺がんの症状

通常は、しこり(結節)以外の症状はほとんどありません。まれに、違和感、呼吸困難感、嗄声(声のかすれ)、のみ込みにくさ、誤嚥、圧迫感、痛み、血痰などの症状が出てくることがあります。

組織型分類(がんの組織の状態による分類)

甲状腺にできる主な悪性腫瘍には、乳頭がん、濾胞がん、低分化がん、髄様がん、未分化がん、悪性リンパ腫などがあります。なお、乳頭がん、濾胞がん、低分化がんをまとめて甲状腺分化がんといいます。

乳頭がん

乳頭がんは、甲状腺がんの中で最も多く、約90%がこの種類のがんです。リンパ節への転移(リンパ行性転移)が多くみられますが、極めてゆっくり進行し、予後(治療後の経過)がよいとされており、生命に関わることはまれです。しかし、ごく一部の乳頭がんは再発を繰り返したり、悪性度の高い未分化がんに変わったりすることがあります。高齢で発症するほど悪性度が高くなりやすいとされています。乳頭がんは、次の濾胞がんとともに高分化がんといいます。

濾胞がん

濾胞がんは、甲状腺がんの中で2番目に多い(約5%)がんです。良性の甲状腺腫瘍(濾胞腺腫)との区別が難しいことがあります。乳頭がんに比べて、リンパ節への転移は少ないのですが、血液の流れに乗って肺や骨など遠くの臓器に転移(血行性転移)しやすい傾向があります。遠隔転移を生じない場合の予後は比較的よいとされています。

低分化がん

低分化がんは、甲状腺がんの中で1%未満とまれです。高分化がんと未分化がんの中間的な特徴を示します。高分化がんに比べると遠くの臓器へ転移しやすい性質があります。高分化がんと共存する場合や、低分化がんが未分化がんに進行する場合もあります。

髄様がん

髄様がんは、傍濾胞細胞(甲状腺の中のカルシトニンを分泌する細胞)ががん化したもので、甲状腺がんの中の約1 ~ 2%です。乳頭がんや濾胞がんよりも症状の進行が速く、リンパ節、肺、肝臓への転移を起こしやすい性質があります。遺伝性(家族性)の場合もあるため、家族も含めて検査が行われることがあります。

未分化がん

未分化がんは、甲状腺がんの中の約1 ~ 2%です。進行が速く、甲状腺周囲の臓器(反回神経、気管、食道など)への浸潤や遠くの臓器(肺、骨など)への転移を起こしやすい悪性度が高いがんです。

悪性リンパ腫

甲状腺にできる悪性リンパ腫は、甲状腺がんの中の約1~5%です。慢性甲状腺炎(橋本病)を背景としている場合が多いとされています。甲状腺全体が急速に腫はれたり、嗄声や呼吸困難が起こったりすることがあります。

甲状腺がんの発生要因

発生要因のうち、確実なものは若年時(特に小児期)の放射線被ばくです。また、甲状腺がん(特に髄様がん)は、血縁のある家族内に甲状腺がんになった人がいると、発生する可能性が高くなると考えられています。

甲状腺がんの検査

主な検査は触診、超音波(エコー)検査です。これらの検査で甲状腺がんが疑われる場合には、CT検査、シンチグラフィ検査、病理検査(穿刺吸引細胞診)などを行います。

診察(問診、視診・触診)

症状、病歴、家族歴、過去に放射線の被ばくがなかったかどうかなどについて、まず問診します。その後、甲状腺の大きさ、腫瘍の有無と大きさ、硬さや広がりなどを調べるために、甲状腺の周辺部を観察(視診)し、直接触って(触診)診察します。

画像検査

超音波(エコー)検査

超音波を体の表面にあて、臓器から返ってくる反射の様子を画像にする検査です。甲状腺の大きさや、内部にあるしこりの性質を観察し、周囲の臓器との位置関係やリンパ節への転移の有無を調べます。

CT、MRI検査

CTではX線を、MRIでは磁気を用いて体の内部を描き出し、周辺の臓器へのがんの広がりや転移の有無を調べます。いろいろな角度から体内の詳細な画像を連続的に撮影することで、より詳しい情報を得ることができます。

シンチグラフィ検査

放射性物質を服用または注射して行う検査です。放出される微量の放射線を専用の装置で検出し、画像にします。甲状腺疾患では甲状腺シンチグラフィと腫瘍シンチグラフィが用いられ、甲状腺機能(バセドウ病の確認)やしこり、がんの再発の有無を調べるために行います。

病理検査(穿刺吸引細胞診)

しこりがある場合に、それがどのような細胞からできているかを詳しく調べるために行います。多くの場合、超音波の画像を見ながら甲状腺に細い注射針を刺して、しこりから直接細胞を吸い取ります。その後、顕微鏡で細胞を観察し、病理学的な判定を行います。しこりが良性であるか悪性(がん)であるかを判定するには最も優れた方法です。

血液検査

甲状腺がんでは、発生の可能性を調べる腫瘍マーカーはありませんが、がんの状態や病状の把握のため、血液検査を行います。

病期と治療の選択

治療方法は、がんの進行の程度や体の状態などから検討します。がんの進行の程度は、「病期(ステージ)」として分類します。病期は、ローマ数字を使って表記することが一般的です。

病期(ステージ)

甲状腺がんでは、がんの種類、進行の程度によって治療法が異なるため、組織型や病期を正確に把握することが重要です。

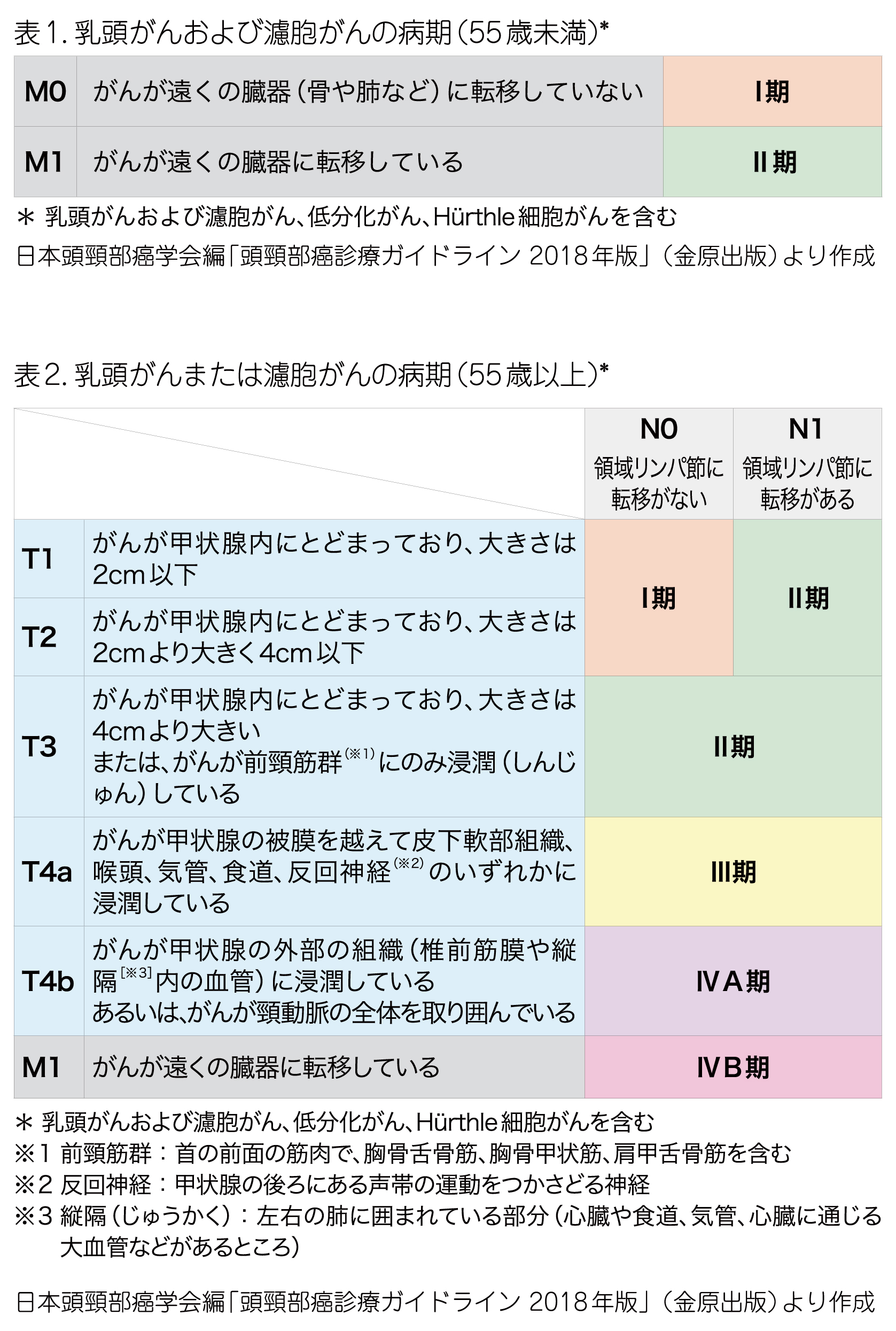

乳頭がん、濾胞がんの病期は、年齢によって異なります。55歳未満の場合には、遠くの臓器への転移の有無によってI期、II期に分類します(表1)。55歳以上の場合は、がんの大きさ、広がり、リンパ節や別の臓器への転移の有無によって分類します(表2)。

髄様がんの病期は、年齢に関わらず、がんの大きさ、広がり、リンパ節や別の臓器への転移の有無によって分類します(表3)。

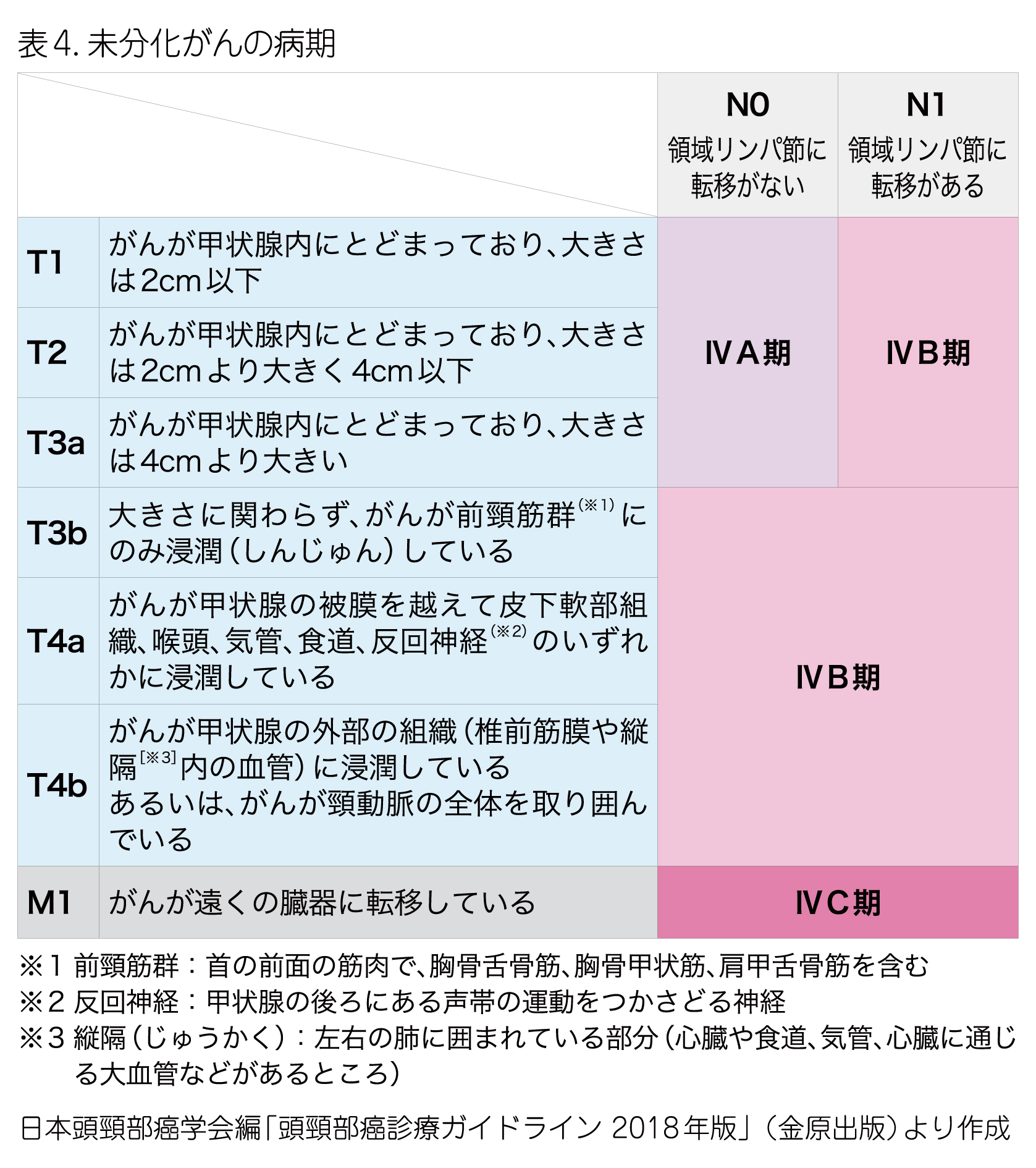

未分化がんの病期は、IVA期、IVB期、IVC期に分類します(表4)。

治療の選択

治療法は標準治療に基づいて、体の状態や年齢、患者さんの希望なども含めて検討し、担当医とともに決めていきます。

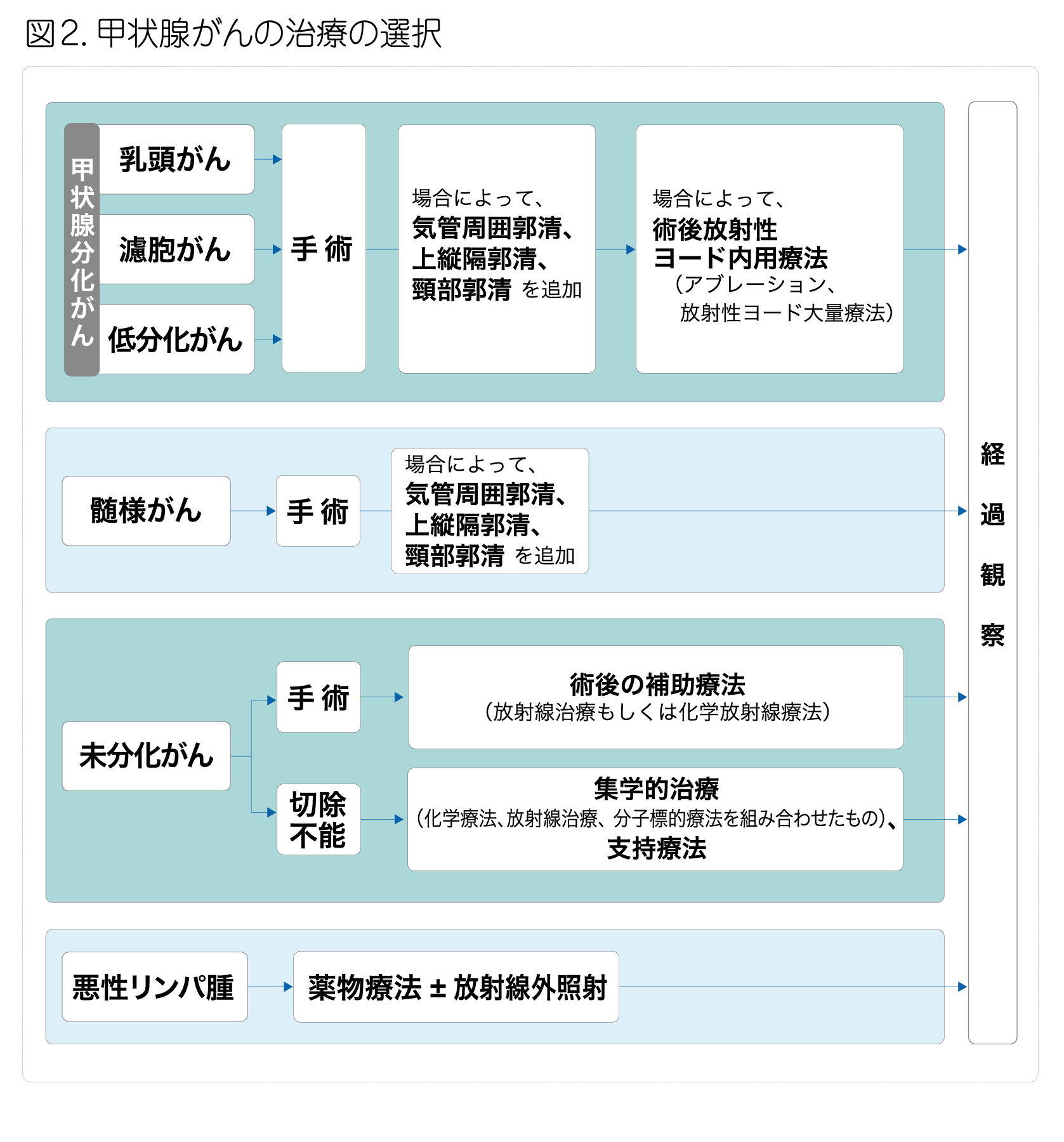

甲状腺がんの治療には、手術(外科治療)、放射線治療、薬物療法(内分泌療法[ホルモン療法]、分子標的療法、化学療法)などがあります。悪性度の高い未分化がんを除き、多くの場合、治療は手術が基本となります。

腫瘍の大きさが1cm以下(微小乳頭がん)で、高リスク因子(45歳以上、男性、リンパ節転移・甲状腺外の浸潤・遠隔転移)をもたない場合は、手術などの積極的な治療を行わずに、定期的な超音波検査により経過を観察していく場合があります。

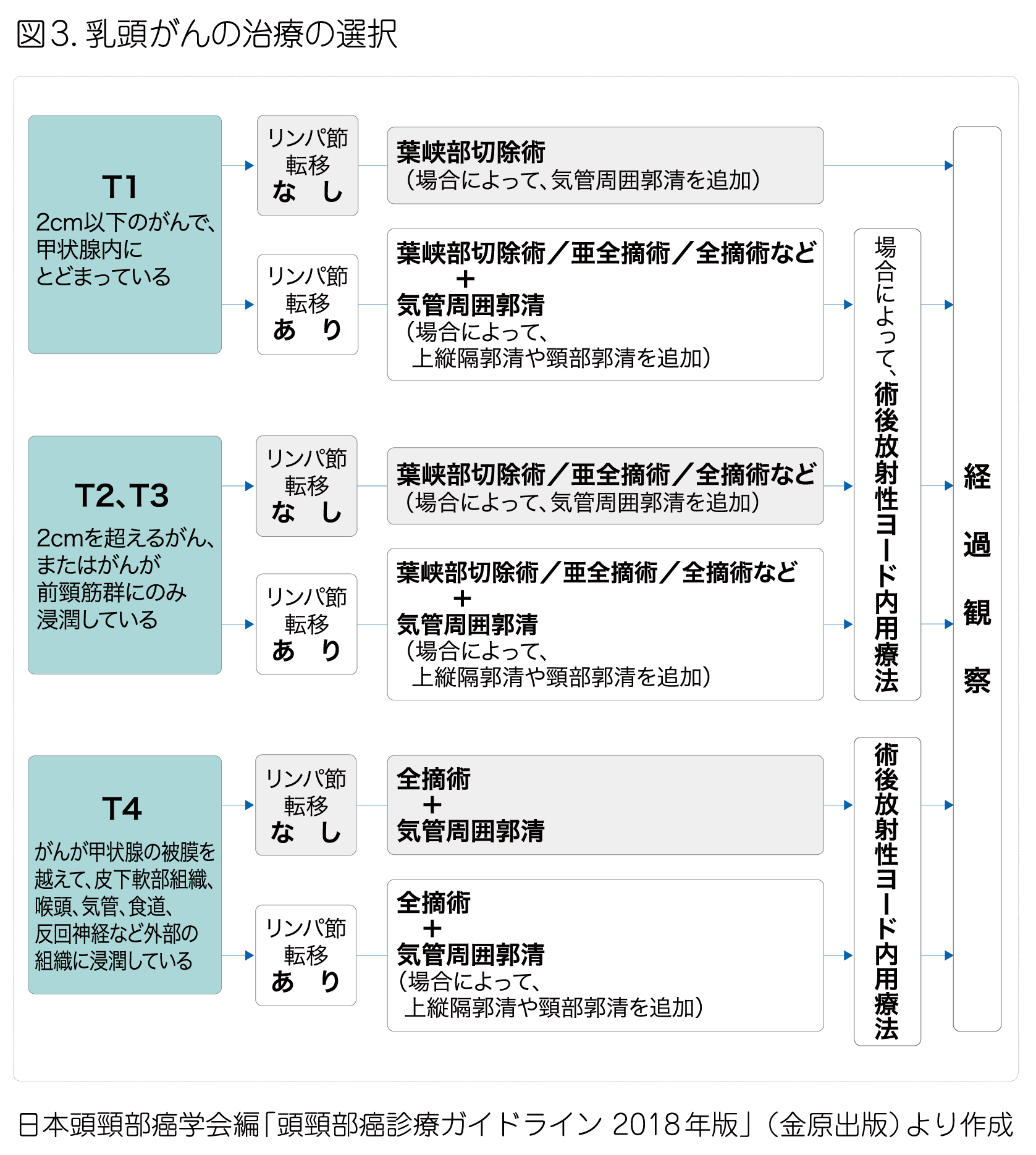

図2は甲状腺がんの種類に応じた主な治療方法を、図3は乳頭がんの治療方法を示したものです。担当医と治療方針について話し合うときの参考にしてください。

手術(外科治療)

手術の方法

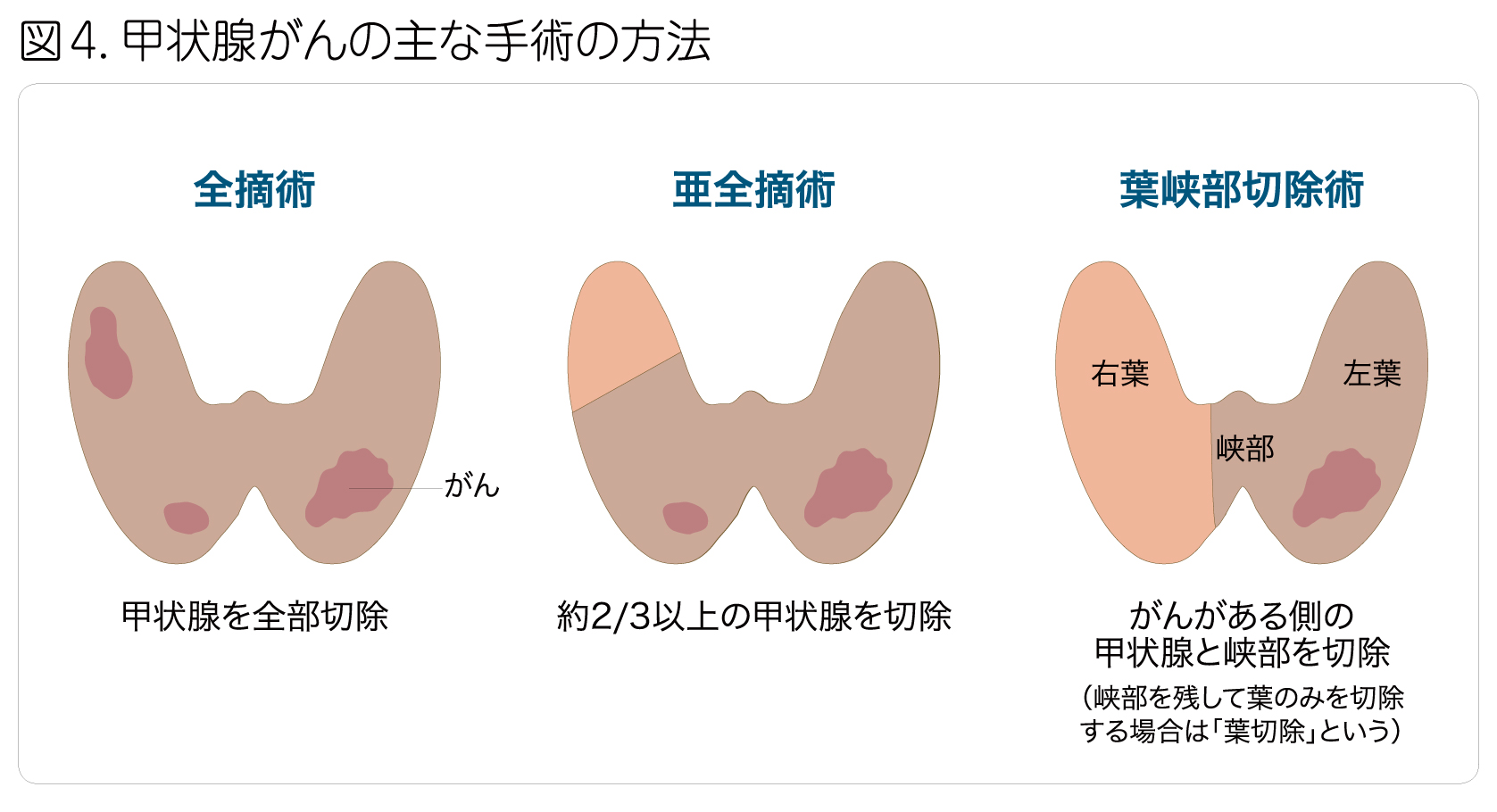

手術には、甲状腺をすべて摘出する全摘術、甲状腺の約2/3以上を切除する亜全摘術、片側の甲状腺(右葉あるいは左葉)を切除する葉切除術などがあります(図4)。葉切除術の際、必要な場合は峡部も一緒に切除します。これを葉峡部切除術といいます。手術の方法は、がんのある場所や、大きさ、転移の有無などによって決めます。

甲状腺をすべて摘出すると、甲状腺ホルモンが分泌されなくなります。甲状腺機能の温存と合併症を軽減するため、がんの状態によって、再発のリスクが低いと考えられる場合には、全摘術ではなく、葉切除術を行うことを検討します。

気管傍リンパ節(気管の側面にあるリンパ節)への転移が疑われる場合には、気管周囲郭清を行います。また、頸部リンパ節への転移があれば、頸部リンパ節全体を切除する頸部郭清を行います。必要な場合には、縦隔の上寄り部分を切除する上縦隔郭清を行うこともあります。

術後合併症

手術後の合併症とは、手術後の好ましくない症状や状態のことをいいます。甲状腺がんの手術では、切除範囲が大きいほど、甲状腺機能の低下(甲状腺ホルモンの分泌不足)、副甲状腺機能の低下(血液中のカルシウムの不足)、反回神経の麻痺(声のかすれ)などの合併症のリスクが高くなります。

放射線治療

放射線治療は、高エネルギーのX線やそのほかの放射線を用いてがん細胞が増えるのを抑え、がんを小さくする効果があります。放射線を体の中から照射する方法(内照射)と、体の外から照射する方法(外照射)があります。

内照射による治療(放射性ヨード内用療法)

甲状腺分化がん(乳頭がん、濾胞がん、低分化がん)では、甲状腺全摘術後に放射性ヨード内用療法を行うことがあります。

放射性ヨード内用療法

一般的には、甲状腺全摘術によってがんをすべて取り除くことができたと判断された場合でも、わずかに甲状腺の組織が残っています。これを放っておくとがんが再発したり、転移したりすることがあります。そのため、全摘術後に残った甲状腺の組織や目に見えない微小な腫瘍の組織を、I-131と呼ばれる放射性ヨードのカプセルをのんで、内照射することによって除去します(アブレーション)。一方、遠隔転移など手術では切除できない病巣に対しては、I-131の用量が大きい放射性ヨード大量療法を行います。

放射性ヨード内用療法は、入院または外来(アブレーションの場合)で行います。放射性ヨードのカプセルをのむと、一定期間は汗、唾液、尿などの体液に放射性ヨードが排出されます。入院治療の場合は、カプセルをのんだ後3日間は周りの人の被ばくを避けるため、アイソトープ病室に入院します。外来治療を希望する場合は、家族に小児または妊婦が同居していないことや、できるだけ公共交通機関を使わずに帰宅できることなどの、一定の条件があります。担当医に相談しましょう。

放射性ヨード内用療法の副作用

副作用は、急性期のもの(治療日から数日以内に生じるもの)とそれ以降に生じる後期のものに分けられます。急性期の副作用は、唾液腺の炎症(唾液腺炎)により食事時に痛む、口の中が乾燥する、塩味が低下するなどの味覚障害が起こることがあります。後期副作用には、唾液腺障害・涙腺障害による口の中や目の乾燥、不妊があげられます。

外照射による治療

未分化がんや悪性リンパ腫の治療では、外照射を行います。乳頭がんや濾胞がんでは、手術で腫瘍を取りきれない場合や、骨の転移による痛みなどの症状を緩和する目的で、外照射を行うことがあります。

外照射の副作用

放射線を照射した部位に起こる口内炎、咽頭炎などの粘膜炎・皮膚炎、のどの痛み、のみ込みにくさなどがあります。このほかに、だるさ、吐き気・嘔吐と、食欲低下、白血球減少などがあります。副作用に応じて、症状を和らげる治療を行います。

薬物療法

内分泌療法(ホルモン補充療法/ TSH抑制療法)

甲状腺がんの一部を切除する手術(葉切除など)のあとには、体が甲状腺ホルモンの不足を補うために、甲状腺刺激ホルモン(TSH)を多く分泌します。TSHは、甲状腺を刺激してホルモンを分泌させる大切な役割を担っていますが、同時に甲状腺のがん細胞にも働きかけてしまうことが知られています。

そのため、乳頭がんや濾胞がんで、手術後に再発や転移の危険性が高いと予測される場合には、このTSHの分泌を抑えるために甲状腺ホルモン薬をのむことがあります。

分子標的療法

甲状腺分化がん(乳頭がん、濾胞がん、低分化がん)の転移・再発がんでは、手術が難しく、放射性ヨード内用療法に効果が期待できない場合に、分子標的薬を用いることがあります。髄様がんでは、手術が困難な転移・再発がんの場合に、分子標的薬を用いることがあります。

化学療法

悪性リンパ腫や、ほかの治療では効果がないと考えられるような未分化がんでは、複数の細胞障害性抗がん剤を組み合わせた治療を行うことがあります。

乳頭がんや濾胞がんでは手術の効果があらわれやすいこともあり、化学療法はあまり行いませんが、放射性ヨード内用療法が無効な場合に検討することがあります。

転移・再発

転移とは、がん細胞がリンパ液や血液の流れなどに乗って別の臓器に移動し、そこで成長することをいいます。再発とは、治療の効果によりがんがなくなったあと、再びがんが出現することをいいます。

甲状腺がんでは、もともとがんがあった甲状腺やその周辺のリンパ節での局所再発が多く、再発時には手術、放射線治療(内照射、外照射)、薬物療法が検討されます。

肺や骨、肝臓などの遠隔臓器への転移はまれですが、遠隔転移の場合は、放射線治療(内照射、外照射)、薬物療法による治療を検討します。

経過観察

治療を行ったあとの体調や再発の有無を確認するために、定期的に通院します。特に、乳頭がんや濾胞がんでは、10年あるいは20年たってから再発する可能性がありますので、長期の経過観察が必要になります。手術後1 ~ 2年間は1 ~ 3カ月ごと、手術後2 ~ 3年間は半年ごとぐらいが一般的です。ただし、甲状腺の全摘術などによって甲状腺や副甲状腺のホルモン薬をのんでいる場合には、その処方期間に合わせた通院が必要になります。

出典:国立がん研究センター