胆のうがんとは

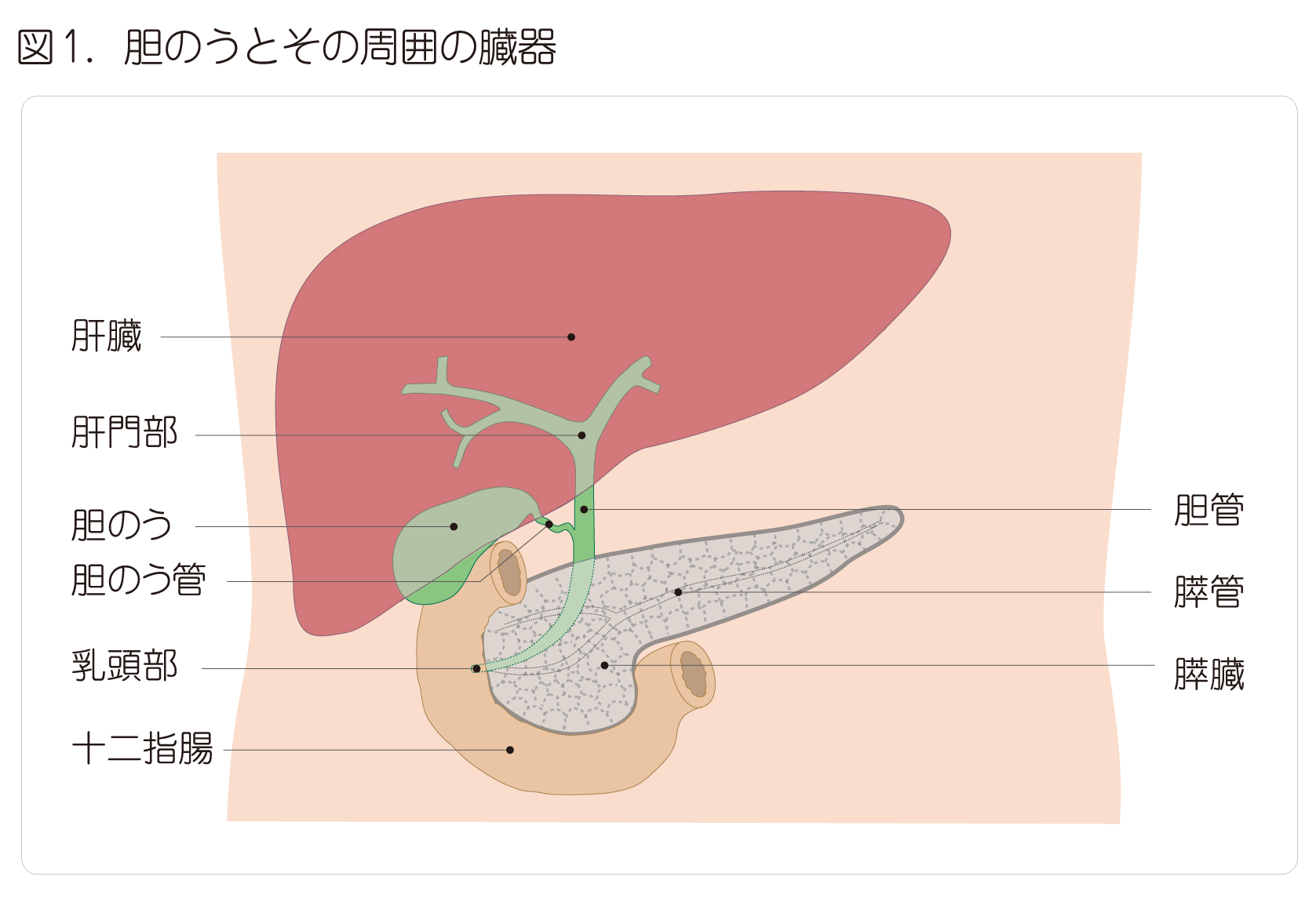

胆のうは肝臓の下にあり、肝臓でつくられた胆汁という消化液をいったんためておく袋のような臓器です。食事をすると、胆のうはその情報を受けて、ためておいた胆汁を排出します。胆汁は胆のう管から胆管を通って十二指腸に流れ込み、消化を助けます。胆のう、胆管、乳頭部を合わせて胆道と呼びます。

胆のうや胆のう管にできた悪性腫瘍を胆のうがんといいます。また胆のうがん、胆管がん、乳頭部がんを合わせて胆道がんと呼びます。胆のうがんの高い危険因子として、膵すい・胆管合流異常があります。膵・胆管合流異常とは、胆管と膵管が十二指腸に出る手前で合流してしまう、先天性の形成異常です。胆汁と膵液の逆流が起こることによって、胆道や膵臓にさまざまな病態を引き起こすことが知られています。そのため膵・胆管合流異常では、予防的胆のう摘出術が検討されます。その他には胆のうポリープで10mm以上あり、かつ増大傾向を認める場合、あるいは大きさに関わらず広基性病変(粘膜の表面からなだらかに隆起している病変)である場合は胆のうがんである可能性が高く、胆のう摘出術が推奨されます。特定の生活習慣や食事と胆のうがんの関連については、今のところ明らかなものはありません。

胆のうがんが胆のう壁内にとどまっている初期の段階では無症状であることが多く、検診の腹部超音波(エコー)検査や胆石症による胆のう摘出術で、偶然発見されることもあります。

胆のうがんの症状

みぞおちや右上腹部に痛みが出ることがあります。吐き気・嘔吐、体重減少など、胆のうがんに限った症状ではありませんが、がんの進行に伴い出てくる可能性が高くなります。症状が長く続く場合は医師にご相談ください。

がんが進行してくると黄疸の症状が出ることもあります。がんが大きくなることによって胆道が狭められ、行き場のなくなった胆汁が血液中に流れ出すようになります。血液中で、胆汁に含まれているビリルビンの濃度が高くなると、皮膚や目の白い部分が黄色くなります。これを閉塞性黄疸といいます。自分の顔色の変化を自覚することは意外と難しく、実際には白っぽい便、茶褐色の尿、かゆみなどの症状がきっかけとなり、発見されることが一般的です。

検査と診断

黄疸や右上腹部痛があらわれ、胆のうがんが疑われる場合、まず血液検査と腹部超音波(エコー)検査を行います。胆道閉塞や胆のうに腫瘤がみられた場合、CT検査やMRI検査などを行い、がんの存在や広がりを調べます。さらに詳しく調べるために、超音波内視鏡検査(EUS)、直接胆道造影などがあります。その他、全身のがんの広がりを調べるための検査としてPET検査があります。

血液検査

胆道閉塞が起こると血液中のビリルビンが増加したり、胆道系酵素のALPやγ-GTPの数値が上昇したりします。また胆のうがんでのみ高値を示す腫瘍マーカー(がんの目安になる物質)はありませんが、診断の補助的な役割をするマーカーとしてCA19-9(シーエーナインティーンナイン)やCEA(シーイーエー)があります。

初期の段階では黄疸の症状がみられないことと、腫瘍マーカーも胆のうがんに特異的なものではないため、血液検査は補助的な役割となります。

腹部超音波(エコー)検査

プローブ(超音波を発生する装置)をおなかにあてるだけで、針を刺したり、大がかりな機械に入ったりすることもなく、外来で比較的簡単に検査ができます。胆のう腫瘤の形状や存在範囲の評価に加えて、肝臓の内部、胆管の拡張などを調べるのに適しており、処置が必要な胆道閉塞があるかどうかの判断にとても有用です。

CT検査

体の周囲からX線をあてて、体の断面図を撮影する検査です。腫瘍の存在部位や広がりを捉えることができます。また造影剤を用いることで、腫瘍部と非腫瘍部組織の血流の差を利用して腫瘍を浮かび上がらせることもでき、腫瘍がどの程度、周囲の臓器や血管に浸潤しているのか推測できます。1回の撮影で多数の画像を撮ることができるCT検査では、多方向からの観察が可能でがんの広がりや深さの診断に有用です。

超音波内視鏡検査(EUS)

内視鏡を使って、超音波検査のプローブを胆管内や胆管の近くの胃や十二指腸内まで挿入し、体内から検査をします。体の外からあてる超音波検査に比べると、がんの近くから観察できるため、より詳しい検査が可能です。

MRI検査

磁気を使って体の内部を撮影する検査です。CT検査と同様に胆管の拡張や病変の存在部位・広がりを診断できますが、造影剤や内視鏡を使わずに検査することができるため、痛みもなく体に負担がかかりません。治療前の精密検査として行われることがあります。

磁気共鳴胆管膵管撮影(MRCP)

MRI検査の一種で、胆道、膵管の画像を撮影する検査です。直接胆道造影ほど画像はきれいではありませんが、直接胆道造影では、発熱、胆管炎・胆のう炎、膵炎などの合併症のリスクがあるため、直接胆道造影の前にMRCPを行う場合もあります。

直接胆道造影、胆道鏡

胆道を観察し、がんの広がりを調べることができます。また、同時に黄疸の治療として、下流に流れなくなった胆汁を体の外に導出する処置も行うのが普通です。詳しくは次のページの「黄疸に対する処置」をご覧ください。

内視鏡的逆行性胆管造影(ERC)

内視鏡を使って、胆管の出口である乳頭部から上流に向かって(逆行性)、胆管内にチューブを進め、造影剤を注入してX線撮影することにより、胆道のかたちを調べる検査です。

経口胆道鏡(POCS)

内視鏡的逆行性胆管造影(ERC)の経路を使用します。胆管の中に、胃の内視鏡よりさらに細いファイバースコープを通し、胆管内を観察する検査です。

PET検査

PET検査は、放射性フッ素を付加したブドウ糖液を注射し、細胞への取り込みの分布を撮影することで全身のがん細胞を検出する検査です。一般的にはCT検査を併用したPET-CT検査を行います。リンパ節転移や遠隔転移の診断で補助的に活用することがあります。

黄疸に対する処置

胆道の造影検査に引き続き、胆管炎や胆管狭窄による肝機能障害などを起こして、黄疸がひどくみられる場合に、胆道ドレナージによって処置をすることがあります。ドレナージには外ろうと内ろうがあります。外ろうとは、たまってしまった胆汁を体外へ出す処置で、内ろうとは、体外ではなく、本来流れていく十二指腸へ胆汁を通す処置です。胆道ステントは、狭められた胆管に管(ステント)を通し留置することで流れを取り戻します。

内視鏡的胆道ドレナージ

内視鏡的逆行性胆管造影(ERC)の検査で、乳頭部から胆管内に挿入されたチューブを利用し、胆汁の流れを維持する、内視鏡的逆行性胆道ドレナージ(ERBD)があります。内視鏡から胆道ステントを胆管狭窄部に通し留置するものが内ろうに相当します。一方、胆汁を鼻から体外へ出すためのチューブを通す、内視鏡的経鼻胆道ドレナージ(ENBD)が外ろうに相当します。

経皮経肝胆道ドレナージ(PTBD)

皮膚から肝臓にチューブを挿入し、肝臓内でたまっている胆汁を体外へ排出します。胆管狭窄部を越えて十二指腸までチューブを通し、胆道ステントを留置することで内ろう化も可能です。

胆道ステント

胆道ステントにはプラスチックステントと金属ステントがあり、金属ステントは金属でできた網目状の管で、プラスチックステントに比べて詰まりにくいなど、長期的にみるとよい報告がされています。

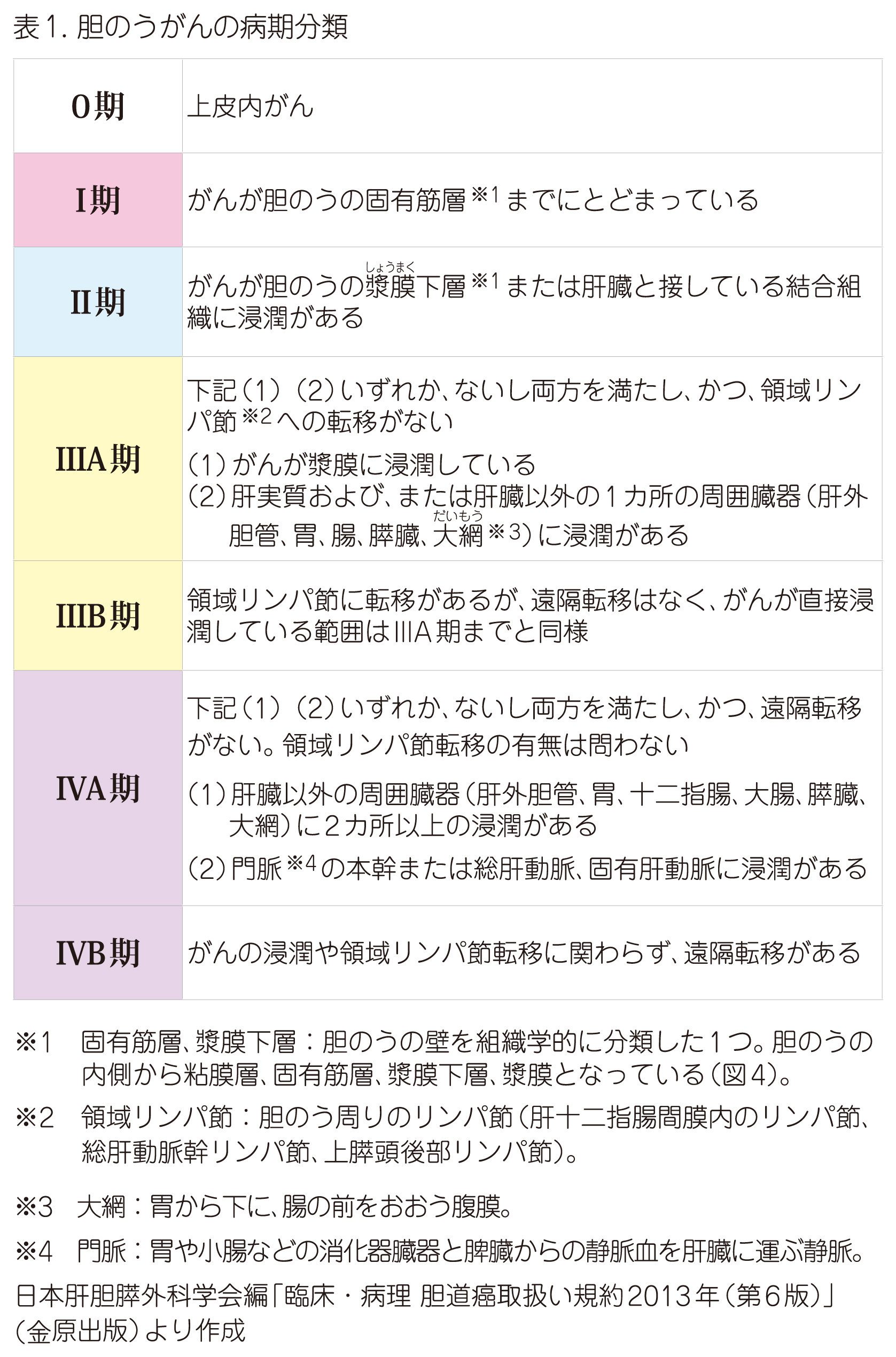

胆のうがんの病期(ステージ)

病期とは、がんの進行の程度を示す言葉で、英語をそのまま用いて「Stage(ステージ)」ともいいます。医師による説明では「ステージ」という言葉が使われることが多いかもしれません。病期にはローマ数字が使われます。病期分類には2種類あり、主にわが国の学会が行っている臓器別がん登録の「癌取扱い規約」による病期分類と、UICC(国際対がん連合)による国際分類があります。病期は、がんの大きさ、周囲への広がり(浸潤)、リンパ節や他の臓器への転移があるかどうかによって決まります。全身の状態を調べたり、病期を把握する検査を行ったりすることは、治療の方針を決めるために、とても重要です。

胆のうがんの治療

胆のうがんにおいて、治癒が期待できる唯一の治療は手術です。がんが胆のう壁のどこまで進行しているか、また胆のうの壁を越えて、肝臓や胆管をはじめとした周囲臓器や血管に、どの程度まで及んでいるかによって手術の方法が決められます。図5に、胆のうがんの臨床病期と大まかな治療の流れを示しました。治療方針について話し合うときの参考にしてください。

手術(外科治療)

胆のうの壁にどこまでがんが進行しているか、また肝臓や胆管などの周囲の臓器へ浸潤があるかが重要になります。がんの広がりに応じて、切除する範囲や臓器が大きく異なり、手術後に起こりうる合併症、回復の度合いも異なります。手術が選択される場合、自分の病状はどうなっていて、どのような手術が必要であるのか、十分納得がいくまで、担当医の説明を受けましょう。

胆のう摘出術

胆のうのみを摘出します。がんが疑われるポリープや胆のうの粘膜にとどまっている初期のがんに行われます。胆のうがんが疑われている場合は、原則として腹腔鏡下手術ではなく、開腹による胆のう摘出術を行います。

拡大胆のう摘出術

がんの広がりによって、胆のうの周りも一緒に切除します。肝臓への浸潤がある場合は、肝切除および肝外胆管切除を行います。さらに必要に応じてリンパ節郭かくせい清、膵臓と十二指腸の一部を切除する膵頭十二指腸切除術、他臓器合併切除術を行います。合併手術によって組織や臓器が切り離された場合、胆管、膵管や十二指腸を通っていた道をつくるため、縫い合わせる再建手術が行われます。肝臓への浸潤範囲が広い場合や、肝臓に栄養を送る血管(門脈、肝動脈)への浸潤がある場合には、広範囲に肝臓を切除することもあります。切除後に残る肝臓が小さくなると予測される場合には術前門脈塞栓術を行い、残す側の肝臓を大きくしておくことで肝不全を防ぎます。

手術に伴う合併症

手術後は、創きずの痛みがしばらく続くことがあります。痛みを我慢することはストレスになり、心身ともに疲れてしまうことで回復の遅れにつながります。我慢しないで伝えましょう。

胆道や膵臓の手術では、切除部分から胆汁や膵液が漏れて腹膜炎を起こしたりすることもあります。そのため、手術後しばらくの間、体内にたまった胆汁や膵液、血液などを体外に出すための管(ドレーン)が数本、おなかに留置されます。鼻から胆道や膵臓に管を通すこともあります。管が付いている間は、管が抜けないように、また位置が動かないように、皮膚から出ているあたりで管が固定されます。管から出た液体をためておく容器を身に付けておくことで、体を動かしたり、歩いたりすることができるようになります。体をまったく動かさないでいると背中が痛くなることがあります。そのようなときはマッサージをしてもらったり、可能な範囲で体の位置を静かに変えたりして対処します。胆汁や膵液、食べ物の流れが問題なければ、管を外して少しずつ食事を再開します。

また、膵頭十二指腸切除術という手術を行った場合、手術後当初は胃や腸の動きが十分に回復していないため、食べ物の通りが悪く、胃もたれや吐き気がしばらく続くことがあります。1週間から2週間程度で徐々に胃腸の動きは回復してきますが、ゆっくり少量ずつ食事を進めることが大切です。退院後を含めてしばしばみられる合併症に胆管炎があります。

化学療法(抗がん剤治療)

胆のうがんに対する化学療法として、ゲムシタビン+シスプラチン併用療法が標準治療として確立しています。切除が不可能な患者さんに広く行われている治療です。多くは外来で、週1回3時間程度かけての点滴を2週連続投与し、3週目は休薬します。治療の選択は患者さんの全身状態や症状などによって検討します。

化学療法(抗がん剤治療)の副作用について

ゲムシタビン+シスプラチン併用療法に伴うよくみられる副作用として、吐き気、倦怠感、食欲不振、骨髄抑制による白血球、赤血球、血小板の減少などがあります。また、長期間繰り返し投与することによってシスプラチンによる腎機能障害、難聴、末梢神経障害(指先のしびれ)などが出てくることがあります。

放射線治療

手術が不可能で遠隔転移はない場合に、がんの進行抑制を目的として放射線治療を行うことがありますが、有効性については十分な検討がされておらず、標準治療ではありません。対症療法として、疼痛を緩和するために行うことがあります。

放射線治療の副作用について

全身倦怠感、食欲不振などがあります。また、限局した部位に高線量が照射された場合には、ある程度時間が経過してから、消化管で潰瘍形成や出血、胆管で閉塞、血管で閉塞や出血などが生じることがあります。

対症療法

痛みが強いときには、医療用麻薬を含めた痛み止めを使ったり、痛みの原因となっているがんのある場所に対して放射線治療を行ったり、それぞれのつらい症状に応じて治療が行われます。

経過観察

手術により完全にがんが切除されたと判断された場合でも、再発の可能性はあります。回復の度合いや再発の有無を確認するために、定期的に診察や検査を受けます。化学療法の場合は定期的に外来で通院して治療を受けるのが一般的です。手術後に、再発予防目的で行う化学療法(補助化学療法)の効果については、いまだに定まっておらず、現在、臨床試験などで検証中です。

体調の変化や後遺症についての問診に続き、診察では黄疸や腹痛、食欲の変化をみていきます。黄疸は程度が軽いとなかなか気が付きません。「白目の色が黄色くなった」「尿の色が濃くなった」「全身がかゆい」という変化も目安になります。少しでも気になる症状があるときは、担当医に相談するようにしましょう。胆管炎などで強い痛みや発熱がある場合には、治療に入院が必要なこともあります。早めに担当医に連絡しましょう。

通院する頻度はがんの種類や進行度、治療法などによって異なります。黄疸の有無や血糖、肝機能、腎機能、骨髄機能、炎症所見などを調べるための血液検査、腫瘍マーカー検査、さらに必要に応じてX線、腹部超音波(エコー)、CTなどの画像検査が行われます。

転移

胆のうがんでは胆管や膵臓の周りのリンパ節や肝臓などの他の臓器に転移することがあります。転移の状態に合わせて治療が行われますが、多くの場合、治療は手術ではなく、化学療法や放射線治療で、それぞれの患者さんによって治療や療養の方針が検討されます。

再発

再発とは、治療の効果により目に見える大きさのがんがなくなったあと、再びがんが出現することをいいます。再発は、切除した部位(局所再発)、腹膜(腹膜播種)、他の臓器に転移など、いろいろな部位に起こります。

再発が起こる部位によって症状もさまざまで、治療もそれぞれの状態に合わせて行われます。局所再発で切除が可能であり、他にがんが転移している可能性がほとんどないと判断される場合は再手術も検討しますが、それ以外の場合は通常手術は行いません。腹膜播種や他の臓器に転移している場合は化学療法を行うことが一般的です。

出典:国立がん研究センター